○道志村産後ケア事業実施要綱

平成28年2月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、道志村産後ケア事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「道志村産後ケア事業」とは、医療的処置を要しないものの、育児への不安等を有する、原則として、産後4箇月までの母親とその乳児(以下「母子」という。)を施設に宿泊させ、母体の心身の回復を図るためのケア及び乳児へのケアを実施するとともに、母親に対し育児に関する技術指導、カウンセリング等を実施することをいう。

(利用期間)

第3条 道志村産後ケア事業(以下「産後ケア事業」という。)の利用日数は、原則3泊とする。ただし、村長が特段の理由があると認めた場合は、6泊を限度として利用させることができるものとする。

(利用対象者)

第4条 産後ケア事業を利用することができる者は、村に住所を有する母であって、産後の不安や負担感を軽減することを目的に、母親が産後ケア事業の利用を希望するものとする。ただし、医療的処置を必要とする母子を除く。なお、母親のみの利用を妨げるものではない。

2 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その母子に優先的に産後ケア事業を利用させることができるものとする。

(1) 母親が妊娠、出産又は育児について不安や負担を感じ、体調不良又は精神的不調を来すおそれのある場合

(2) 出産後、母体の回復が十分でなく、育児に支障を来すおそれのある場合

(3) その他村長が必要と認める場合

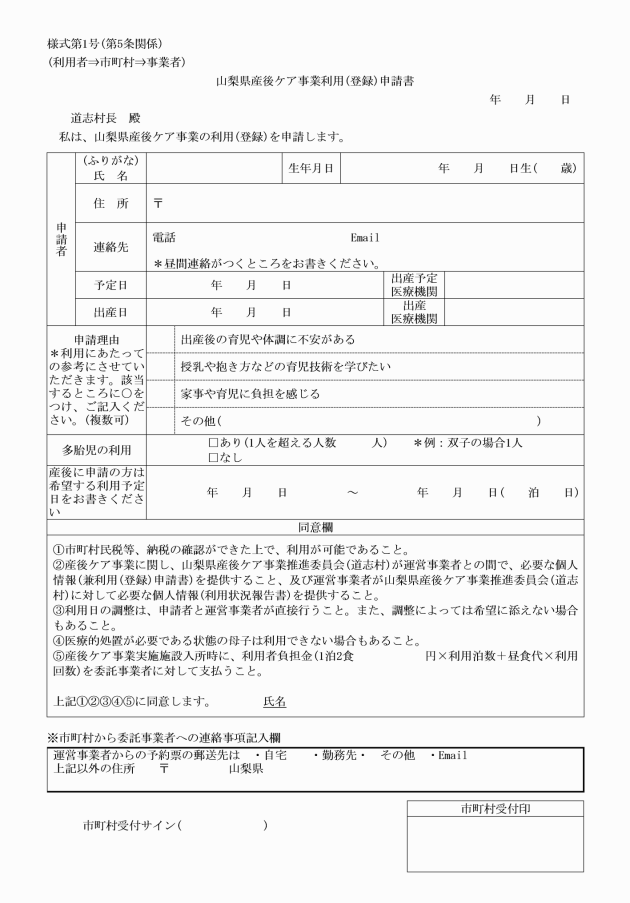

(利用申請手続)

第5条 産後ケア事業の利用を希望する者は、山梨県産後ケア事業利用(登録)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を村長に提出しなければならない。

3 村長は、申請者が第4条第1項の要件を満たさないと判断したときは、その旨を当該申請者に通知するとともに、他の母子支援サービスの調整その他の適切な支援を行うこととする。

4 村長は、利用登録者の情報(以下「利用登録者情報」という。)を申請書の写しにより山梨県産後ケア事業運営事業者(第14条の規定により委託を受ける者をいう。以下単に「事業者」という。)に通知するものとする。

(登録内容の変更)

第6条 利用登録者は、利用登録者情報に変更が生じたときは、速やかにその内容を村長に報告しなければならない。

2 村長は、変更の報告を受けたとき又は利用登録者の登録内容に変更が生じたことを知ったときは、その旨を速やかに事業者に情報提供しなければならない。

3 利用登録者は、住所変更により居住市町村が変わった場合には、改めて前条第1項の規定により、転入先の市町村長に対し産後ケア事業の利用の申請をしなければならない。

(利用登録の取消し)

第7条 村長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、産後ケア事業の利用登録者の決定を取り消すものとする。

(1) 転出等により、当該市町村の住所を失った場合

(2) 事業者の指導に従わない場合、集団生活が著しく困難な場合等産後ケア事業の運営に著しく支障を来す場合

(3) その他村長が利用登録者の決定を取り消す必要があると判断した場合

2 村長は、前項の規定により、利用登録者の決定を取り消したときは、速やかに当該決定に係る申請者及び事業者に通知しなければならない。

(利用申請手続等の特例)

第8条 前5条の規定にかかわらず、村長は、事業者と協議の上、産後ケア事業の利用手続について別に定めることができるものとする。

(利用の予約)

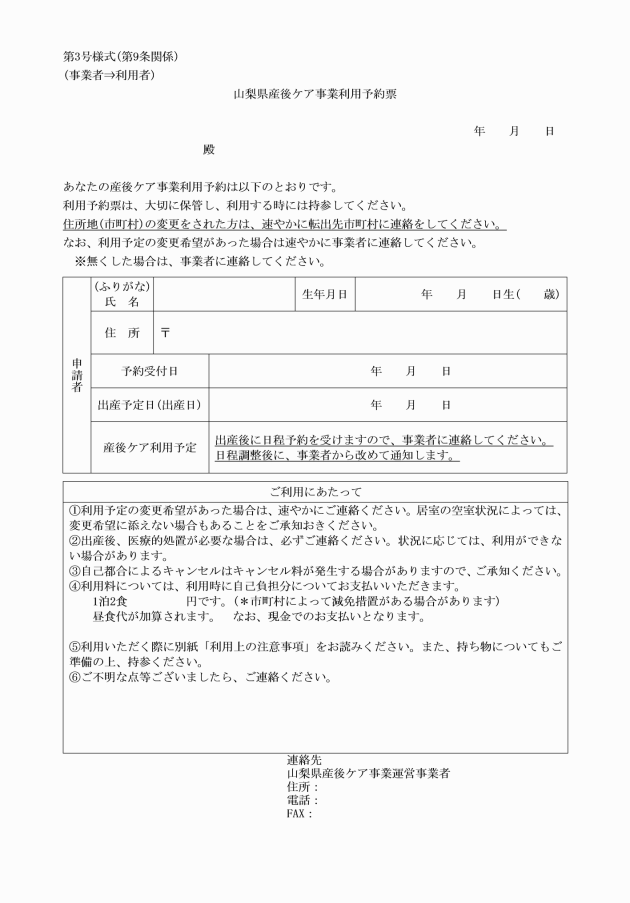

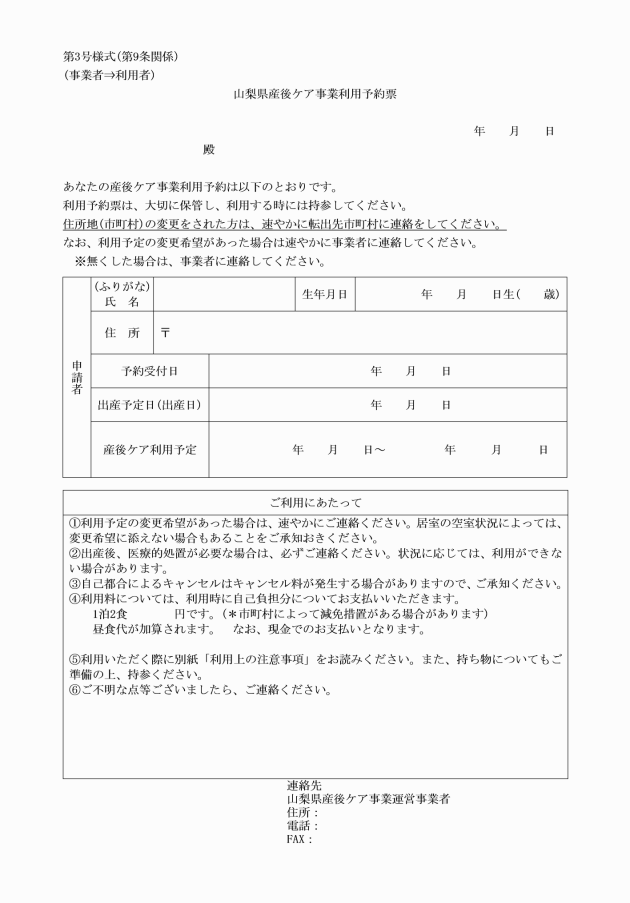

第9条 利用登録者が産後ケア事業を利用しようとするときは、産後ケア事業を利用しようとする日のおおむね1週間前までに、事業者に利用の予約をしなければならない。

(産後ケア事業の利用)

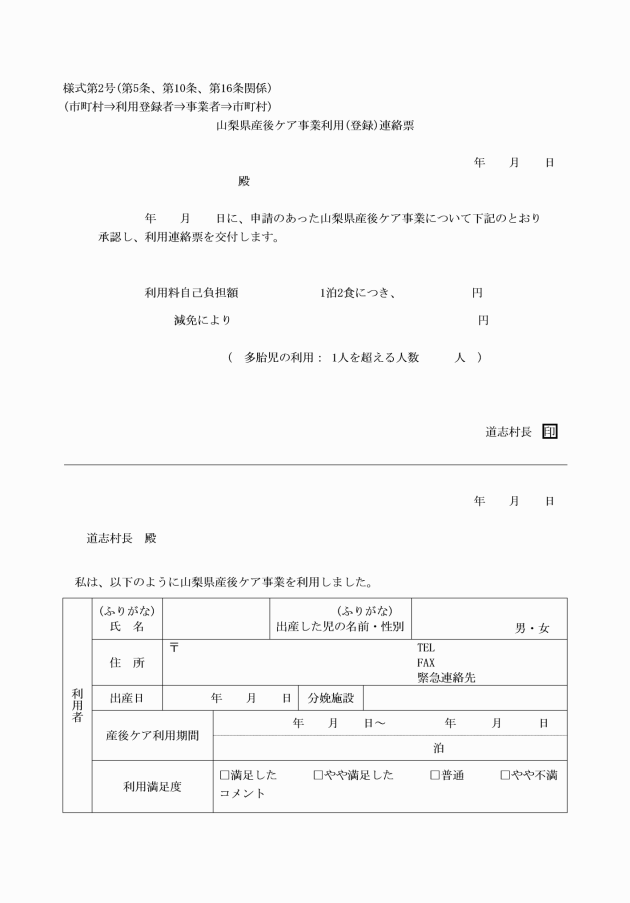

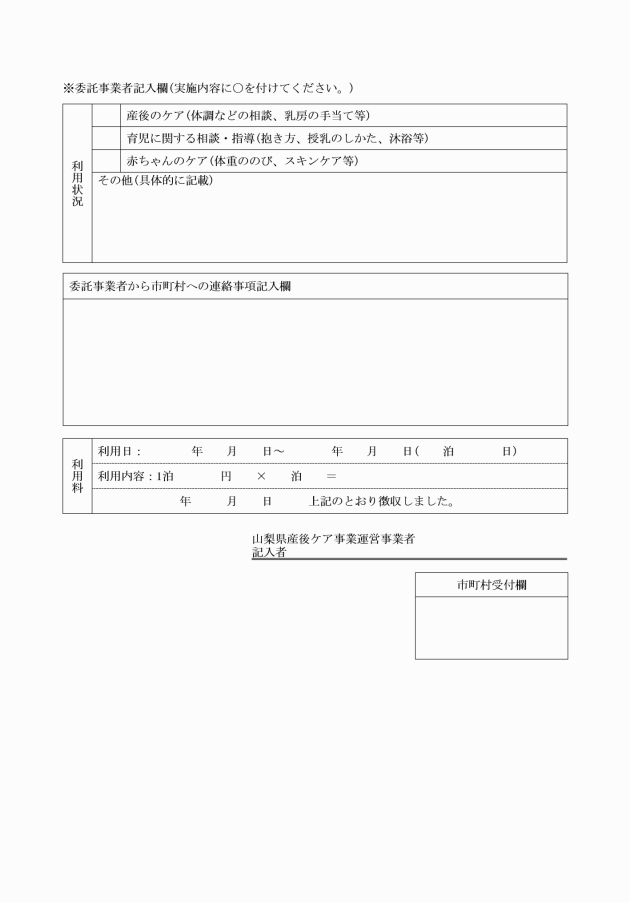

第10条 産後ケア事業を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用開始の初日に利用連絡票(様式第2号)を事業者に提出しなければならない。

(利用料の負担)

第11条 利用者は、山梨県産後ケア事業推進委員会(以下「推進委員会」という。)が別に定める利用料を事業者に対し、その利用中に直接支払うものとする。

(1) 生活保護世帯に属する者 全部

(2) その他村長が免除を必要と認める者 その一部又は全部

(1) 助産師 1名以上を常駐させ、母体ケア、乳児ケア、母乳育児の支援並びに育児に関する指導及び相談を行うこと。この場合において、日中(午前9時から午後5時までの時間をいう。)は、常勤の者を配置すること。

(2) 保育士(乳児保育室で乳児を保育する場合に限る。) 助産師と連携し、乳児保育並びに育児に関する指導及び相談を行うこと。

(3) 利用調整員 各市町村との連絡により、申込み内容に応じた利用日等の調整を行うこと。

2 事業者は、前項各号に掲げる者のほか、食事の提供その他の産後ケア事業の実施のために必要な職員を配置するものとする。

(事業の実施方法)

第14条 産後ケア事業は、推進委員会が、公募によって選定された者に委託して実施する。

(事業の実施場所)

第15条 産後ケア事業の実施場所は、県が指定する場所に事業者が建設する施設とする。

(報告)

第16条 事業者は、産後ケア事業の実施状況について、月1回以上推進委員会に報告するものとする。

2 事業者は、利用者の産後ケア事業利用時における状況について、その後の支援が途切れることのないよう利用開始直後から、口頭等により村に情報提供するとともに、利用終了時には、利用連絡票(様式第2号)により村長に報告しなければならない。

(調査)

第17条 村長及び推進委員会は、産後ケア事業の実施状況について、必要に応じて事業者に報告を求め、又は実地に調査することができる。

(負担金)

第18条 県及び村は、産後ケア事業を実施するために必要なものとして推進委員会が別に定める額の負担金を推進委員会に支払うものとする。

(委任)

第19条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行のため必要な事項は、推進委員会が別に定める。

附則

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(令和2年訓令第16号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年訓令第19号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。