○道志村土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則

平成8年3月25日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、道志村土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成8年道志村条例第4号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(適用除外事業等)

第3条 条例第4条第1号に規定する規則で定める公共的団体は、国、県又は市町村の公社、公団又は事業団とする。

2 条例第4条第3号に規定する規則で定める事業は、次に掲げる事業で事業区域に隣接する土地に影響を及ぼすおそれがないと明らかに認められるものとする。

(1) 条例第3条第4号に該当する事業のうち次に掲げる事業

ア 築山、造園その他日常生活における目的を達成するために必要な事業

イ 事業期間が1月以内である事業(盛土に限る。)

ウ 事業区域の面積が300平方メートル未満の事業

(2) 農地への客土で事業区域面積が1,000平方メートル未満であって、事業施行前の地盤高と事業施行後の地盤高との差が1メートル未満である事業

(事前協議)

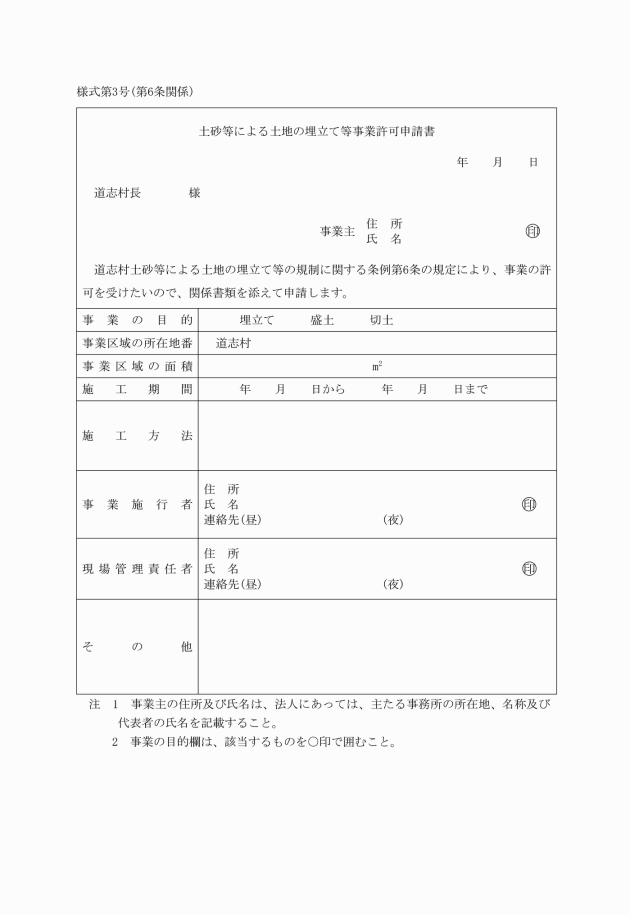

第4条 条例第6条第1項の規定による許可の申請を行おうとする事業主は、当該許可申請の前に、別に定める書類及び図面を提出し、村長と協議しなければならない。

(事前公開)

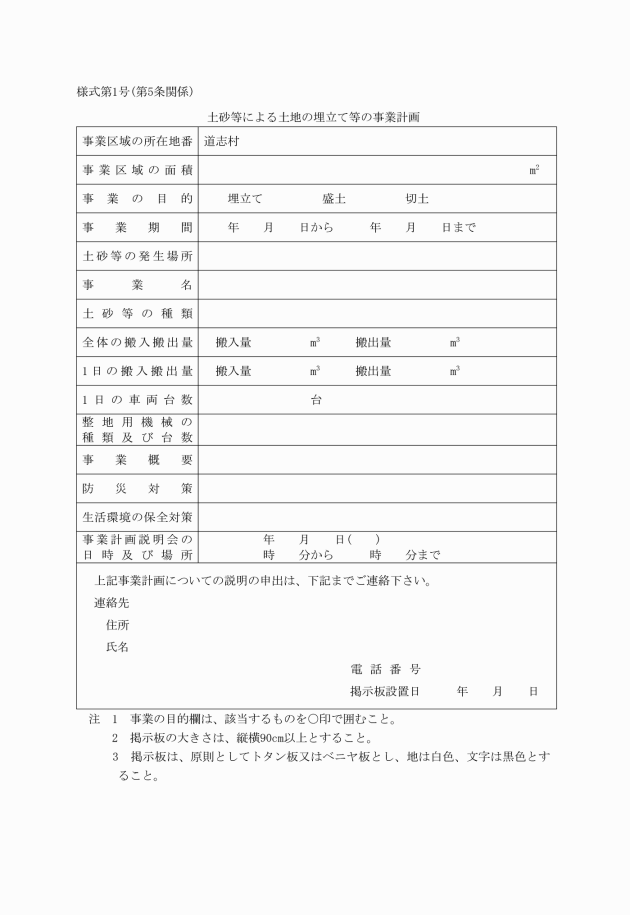

第5条 前条の規定による協議をしようとする事業主は、当該協議の前に、事業の内容について、当該事業の施行に係る土地周辺関係者(以下「土地周辺関係者」という。)の理解を得るため、次に掲げるところにより事前公開を行い、周知を図らなければならない。

(2) 土地周辺関係者に対する事前説明会等を開催し、当該土地周辺関係者から出された意見、要望等に対しては、誠意をもって対応すること。

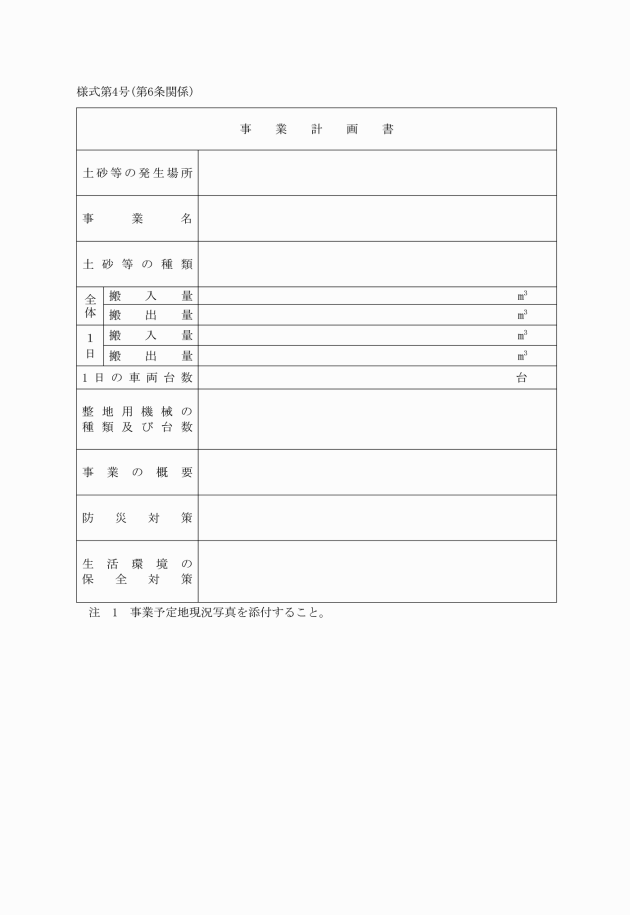

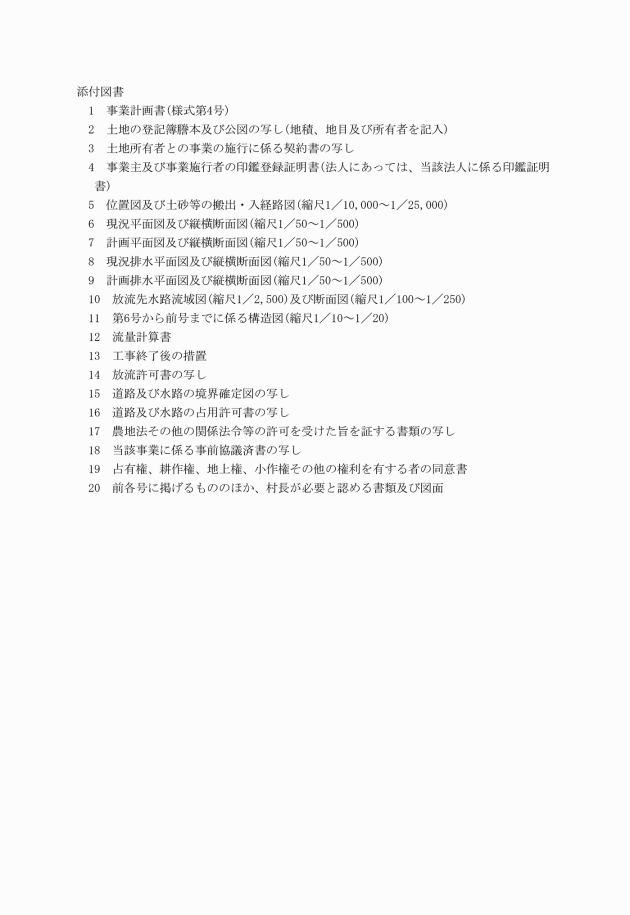

(1) 事業計画書(様式第4号)

(2) 土地の登記簿謄本及び公図の写し

(3) 土地所有者との事業の施行に係る契約書の写し

(4) 事業主の印鑑登録証明書(事業主が法人にあっては、当該法人に係る印鑑証明書)

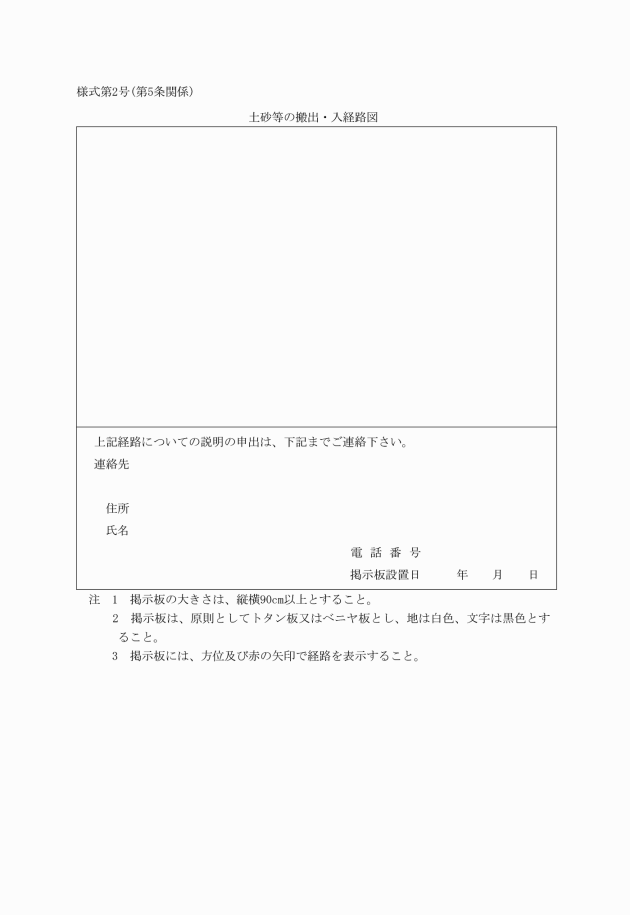

(5) 位置図及び土砂等の搬出・入経路図(縮尺1万分の1~2万5,000分の1)

(6) 現況平面図及び縦横断面図(縮尺50分の1~500分の1)

(7) 計画平面図及び縦横断面図(縮尺50分の1~500分の1)

(8) 現況排水平面図及び縦横断面図(縮尺50分の1~500分の1)

(9) 計画排水平面図及び縦横断面図(縮尺50分の1~500分の1)

(10) 放流先水路流域図(縮尺2,500分の1)及び断面図(縮尺100分の1~250分の1)

(12) 流量計算書

(13) 工事終了後の措置

(14) 放流許可書の写し

(15) 道路及び水路の境界確定図の写し

(16) 道路及び水路の占用許可書の写し

(17) 農地法(昭和27年法律第229号)その他の関係法令等の許可を受けた旨を証する書類の写し

(18) 当該事業に係る事前協議済書の写し

(19) 占有権、耕作権、地上権、小作権その他の権利を有する者の同意書

(20) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類及び図面

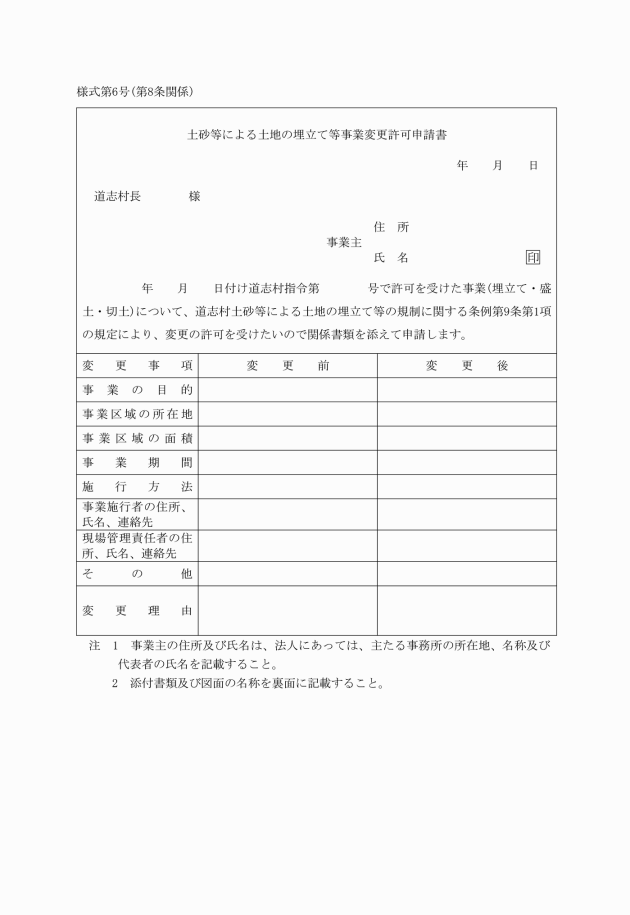

2 前項の申請書には、変更事項について村長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(公表の方法)

第21条 条例第23条の規定による公表は、村広報紙への掲載その他の方法により行うものとする。

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

附則

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

施行基準

1 一般事項

1 周辺対策

事業の施行に当たっては、粉塵、騒音、振動、土砂の流出等の防止対策を講じ、周辺の生活環境を損なわないようにすること。

2 作業時間

1 作業時間は、原則として午前8時30分から午後5時までとする。

2 日曜日、祝日及び年末年始は、原則として作業を中止すること。

3 緊急を要する作業が作業時間外に発生した場合は、周辺住民の理解を得ること。

3 交通対策

1 搬出入路を指定する場合は、あらかじめ道路管理者及び所轄警察署と協議すること。

2 搬出入路が通学路に指定されている場合は、関係機関と協議し、登下校時間帯における搬出入車両の通行禁止等必要な措置を講ずること。

3 通行期間、交通誘導員の配置、標識の設置、安全施設の設置等については、関係機関と協議し、必要な措置を講ずること。

4 安全対策

1 事業区域内には、みだりに人が立ち入るのを防止することのできる囲いを設けること。

2 囲いは、原則として事業区域の全周囲に設けること。

3 出入口は、原則として1箇所とし、施錠できる構造とすること。

4 囲いの構造は、風圧等により容易に転倒破壊されないものとすること。

5 保安距離

保安距離は、隣地境界線から1.5メートル以上とすること。ただし、村長が安全を確認したときはこの限りでない。

6 事故対策

1 住民の生命及び財産に対する危害、迷惑を防止するため、必要な措置を講ずること。

2 地上及び地下の工作物、水域、樹木、井戸水等に損失を与え、又はその機能を阻害することのないよう、事前調査を行う等適切な防護の措置を講ずること。

3 事業施行中、事業の実施に影響を及ぼす事故、人身に傷害を生じた事故又は第三者に損害を与えた事故が発生した場合は、応急処置等必要な措置を講ずるとともに、事故発生の原因及び経過、事故による被害の内容等について関係機関へ遅滞なく報告すること。

4 作業時には、出入口に誘導員を配置すること。

7 防災対策

1 防災工事は、事業施工に先立ち、その工事を行うこと。

2 事業施行中は、現場責任者を常駐させ、災害防止に努めること。

3 万一災害が発生した場合は、事業主等が責任をもって解決すること。

8 工事終了後の措置

事業に伴う工事が終了したときは、原則として事業施行前の地目に復し、必要に応じて粉じん防止等の措置を講ずること。

9 記録写真

次に掲げるところにより、事業着手前、中間及び完了後の写真撮影を行い、編集して事業完了後に提出すること。

1 事業着手前と完了後の写真は、同一の位置、方向から対比できるよう撮影すること。

2 構造物等については、付近を整理整頓して、寸法が正確に確認できるものを目的物に添えて撮影すること。この場合に、位置の確認が容易にできるよう背景を入れ、黒板には、目的物の形状寸法及び位置(測点)を記入すること。

3 施行過程における構造物及び施行完了後確認することが困難な箇所(地下に埋設する箇所等)については撮影の時期を逃がさないように留意すること。

2 技術事項

1 埋立て及び盛土工

1 埋立て及び盛土の傾斜勾配は、30度以下とすること。

2 埋立て及び盛土の施行に際しては、良質土を用い、厚さ20~30センチメートルごとに敷均しを行い、十分転圧し、締め固めすること。

3 埋立て及び盛土を施行する場合は、状況に応じて暗渠排水(有孔管等)を設置し、また、草木等があるときは、すべて伐採除根すること。なお、斜面状の地盤の上に盛土をするときは、このほか、原地盤には必ず段切りをすること。

4 高さ5メートル以上の埋立て及び盛土により法面が生ずる場合は、5メートルごとに幅1.5メートル以上の小段を設けること。

5 埋立て及び盛土の高さについては、支持幅、すべり破壊、沈下等を検討し協議すること。

6 小段及び法尻には、表面排水施設を設置するとともに、その施設が土砂等によって埋まらないように措置すること。

7 法面の崩壊を防止するため、筋芝埋込み、シガラ、吹付植生工等を行うこと。また、特に法肩の処理については、防護を十分にすること。

8 法面上部の排水は、法面方向に流さないように反対方向に勾配をとること。勾配は、原則として2パーセント以上とすること。

9 法高が5メートル以上の場合においては、危険防止のため、原則として法尻に落石防止柵を設けること。

2 切土工

1 切土の法面勾配は、原則として35度以下とすること。ただし、土質、地形等を十分に考慮すること。

2 切土を行った場合は、その土質に応じた張芝工、種子吹付工、播種工等の法面安定策を講ずること。

3 高さが5メートル以上の切土が生ずる場合は、高さ5メートルごとに幅1.5メートル以上の小段を設けること。

4 小段及び法尻には、表面排水施設を設置するとともに、その施設が土砂等によって埋まらないように措置すること。

5 法高が5メートル以上の場合においては、危険防止のため、原則として法尻に落石防止柵を設けること。

3 排水施設

1 事業を施行する場合は、雨水その他の地表水を排除することができるよう、必要な排水施設を設置すること。

2 排水施設は、その管渠等の勾配及び断面積が、その排除すべき雨水その他の地表水を支障なく流下させることができるようなものとすること。

4 既設排水路

1 放流先水路が未整備の場合は、原則として流域等を勘案の上、埋立て等による影響が及ぶ範囲まで整備すること。

2 現況排水先以外の水路へ放流する場合は、その水路の排水能力、水質等を勘案し、下流に及ぼす影響を検討の上、必要な措置を講ずること。

3 放流先水路がごみ、土砂等により、流水阻害されている場合は、影響範囲まで浚渫等の措置を講ずること。

4 放流については、関係地権者と十分な協議を行うこと。

5 構造物工

1 擁壁は、鉄筋コンクリート造り、無筋コンクリート造り、間知練石積造り等とすること。

2 水路、河川、田畑等に接して設ける擁壁は、水路底、河床等から根入れ深さ等について、十分安全性を確かめること。

3 構造物を設置する場合は、構造計算(必要に応じ、地質調査。)により、その安全性を確かめること。

4 擁壁の高さは、原則として5メートル以下とすること。

3 その他の事項

事業を施行する場合は、この施行基準によるほか、必要に応じて関係法令を準用すること。