○道志村文書管理規程

平成14年3月25日

訓令第6号

道志村文書管理規程(昭和39年道志村訓令第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第11条)

第2章 文書の処理

第1節 受領、受付及び配布(第12条・第13条)

第2節 起案、回議、合議及び決裁(第14条―第25条)

第3節 文書の施行(第26条―第30条)

第4節 文書の整理、保管、保存及び廃棄(第31条―第43条)

第3章 補則(第44条―第47条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるものを除くほか、文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(文書の処理及び作成の原則)

第2条 文書は、正確かつ迅速に取り扱い、常にその処理経過を明らかにし、事務が効率的に処理されるよう努めなければならない。

2 文書は、やさしく、かつ、わかりやすくすることを基本方針として作成しなければならない。

(1) 所管課 当該文書に係る事案を所掌する課をいう。

(2) 課長 道志村課設置条例(昭和50年道志村条例第1号)第1条に規定する課長をいう。

(3) 文書 道志村情報公開条例(平成18年道志村条例第9号)第2条第2項に規定する文書をいう。

(総務課長の職責)

第4条 総務課長は、文書の処理その他文書に関する事務が円滑に行われるよう管理し、統制しなければならない。

(課長の職責)

第5条 課長は、課内の文書の処理を監督し自己の責任において処理しなければならない。

(文書管理責任者)

第6条 所管課に文書管理責任者を置く。

2 文書管理責任者は、課内の庶務を担当する係長をもって充てる。

3 文書管理責任者は、次の事務を処理するものとする。

(1) 課内の文書の処理の総括に関すること。

(2) 文書事務に係る指導及び改善に関すること。

(文書管理担当者)

第7条 係に文書管理担当者を置く。

2 文書管理担当者は、係長の指名した職員をもって充てる。

3 文書管理担当者は、次の事務を処理するものとする。

(1) 係内の文書の維持管理に関すること。

(2) 係内の保存年限を経過している文書の廃棄に関すること。

(文書の種類)

第8条 本村において作成する文書の種類及び性質は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 法規文

ア 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により村議会の議決を経て制定するもの

イ 規則 地方自治法第15条の規定により村長が制定するもの

(2) 公示文

ア 告示 村長が法令の定める事項又は処分若しくは決定した事項等を広く村民一般に公示する場合に発するもの

イ 公告 一定の事項を特定の個人又は一般に公示するもので告示以外のもの

(3) 令達文

ア 訓令 村長が職務運営上の基本的事項等について所管の機関又は職員に対し全般的に命令する場合に発するもの

イ 訓 村長が所管の機関又は職員に対し個別的に命令する場合に発するもの

ウ 指令 村長が許可の申請、願い等に対し諾否の意思表示をする場合に発するもの

エ 達 村長が権限に基づいて特定の団体又は個人に対し命令する場合に発するもの

(4) 往復文

ア 照会 ある事項を問い合わせる場合に発するもの

イ 回答 照会に対し回答する場合に発するもの

ウ 報告 一定の事実の状況を報告する場合に発するもの

エ 通知 一定の事実、処分又は意志を知らせる場合に発するもの

オ 通達 指揮監督権に基づいて所管の機関等に対し、職務運営上の細目、法令の解釈、行政運営の方針等を指示する場合に発するもの

カ 依命通達 補助機関が村長の名を受けて自己の名で通達する場合に発するもの

キ 申請 許可、認可、補助等を求める場合に発するもの

ク 進達 経由文書を上級庁へ送付する場合に発するもの

ケ 副申 経由文書の進達に当たり、その機関が参考意見等を添える場合に発するもの

コ 届 法令等に基づいて一定の事項を届け出る場合に発するもの

サ 依頼 一定の事実を依頼する場合に発するもの

シ 協議、督促及び請求 一定の行為及び意思の決定を求める場合に発するもの

ス 諮問 一定の機関に対し、特定の事項について意見を聴く場合に発するもの

セ 答申 諮問を受けた機関が諮問事項について意見を述べる場合に発するもの

ソ 建議 一定の機関等が村長その他の関係機関に対し、その調査審議した事項についての意見や希望を申し出て相手方の措置を勧める場合に発するもの

タ 勧告 権限を有する機関が、その権限に基づき特定の事項について相手方の措置を勧める場合に発するもの

(5) その他の文書

ア 証明文(証明書、証書等)

イ 表彰文(表彰状、感謝状、賞状等)

ウ 書簡文

エ あいさつ文(式辞、祝辞、告辞、訓辞、弔辞等)

オ 請願書、陳情書及び要望書

カ 契約書

キ 審査請求関係文書(裁決書等)

ク 部内関係文書(伺い、願い、届け、復命書、事務引継書、上申(内申)、供覧、辞令等)

(文書の書き方)

第9条 文書の作成に際しては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 口語体により、常用漢字及び現代かなづかいを用い、その事案の内容を的確、平易かつ簡明に表現すること。

(2) 文字は、かい書で明確に書くこと。

(3) 筆記は、ペンその他容易に消失しないものによること。

2 文書は、次に掲げるものを除き、左横書きとしなければならない。

(1) 法令の規定により様式を縦書きと定められたもの

(2) 他の官公庁が縦書きと定めたもの

(3) 表彰状、感謝状、賞状その他これらに類するもので縦書きが適当と認められるもの

(4) 式辞、祝辞その他これに類するもので縦書きが適当と認められるもの

(5) その他総務課長が特に縦書きを適当と認めたもの

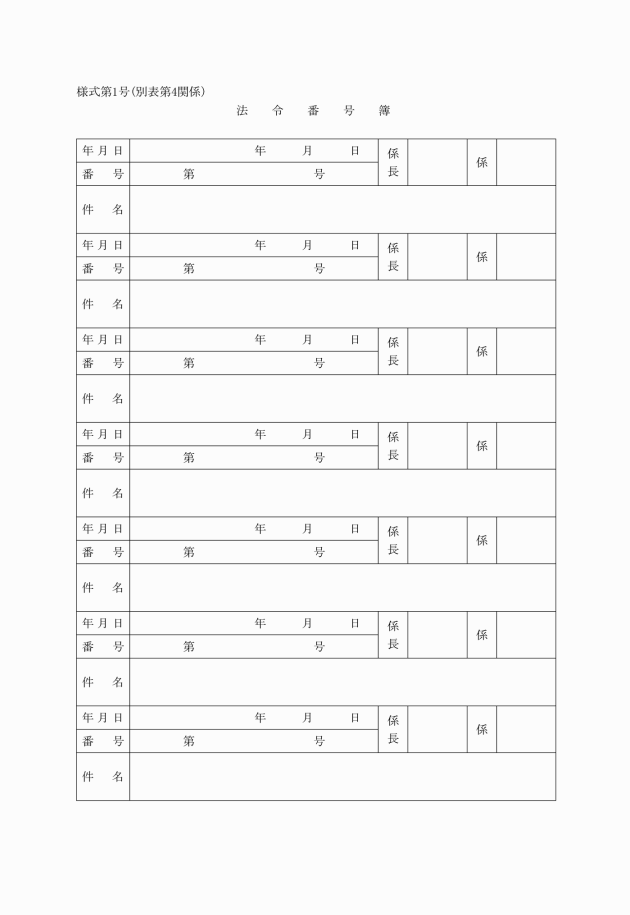

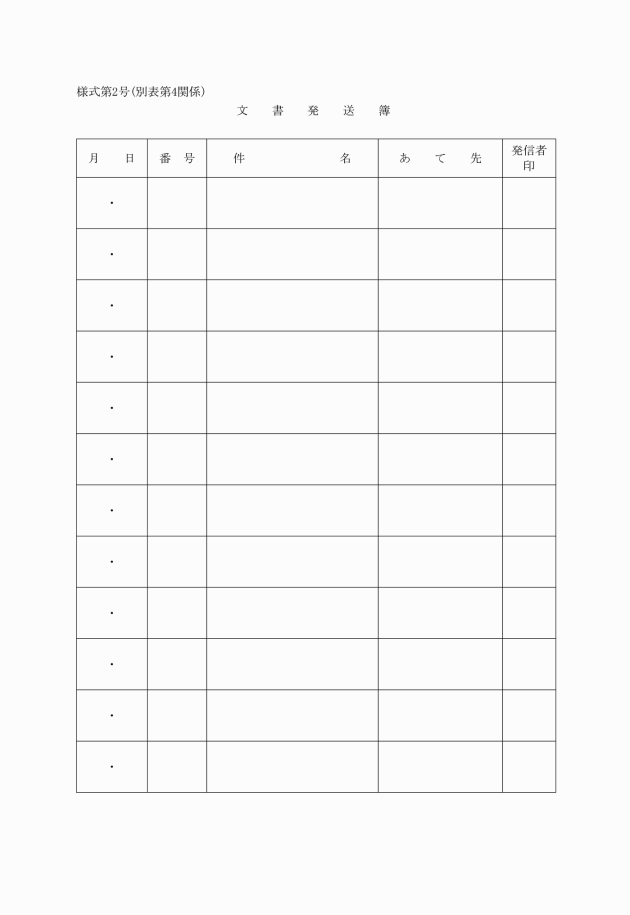

(文書の番号)

第10条 文書には、条例、規則、告示、公告、訓令及び訓にあっては総務課において法令番号簿により法令番号を、指令、達及び往復文にあっては所管課において文書発送簿により文書番号を付さなければならない。

2 前項の規定による文書の番号は、法令番号にあっては種類別に毎年1月1日から、文書番号にあって所管課別に毎年4月1日から、施行日の順に起番するものとする。

3 同一の事案に属する往復文は、完結するまで同一の番号を用い、順次枝番号を付するものとする。

4 往復文のうち軽易なものについては、文書番号を省略することができる。

5 前項の規定により文書番号を省略するときは、文書の記号の次に「号外」を付するものとする。

(文書の記号)

第11条 文書には、条例、規則、告示、公告及び訓令にあっては村名及び文書種類名を、訓にあっては文書種類名を、指令及び達にあっては村名、文書種類名及び所管課の首字を、往復文書にあっては所管課の首字を記号として付さなければならない。

第2章 文書の処理

第1節 受領、受付及び配布

(文書の受領、受付及び配布)

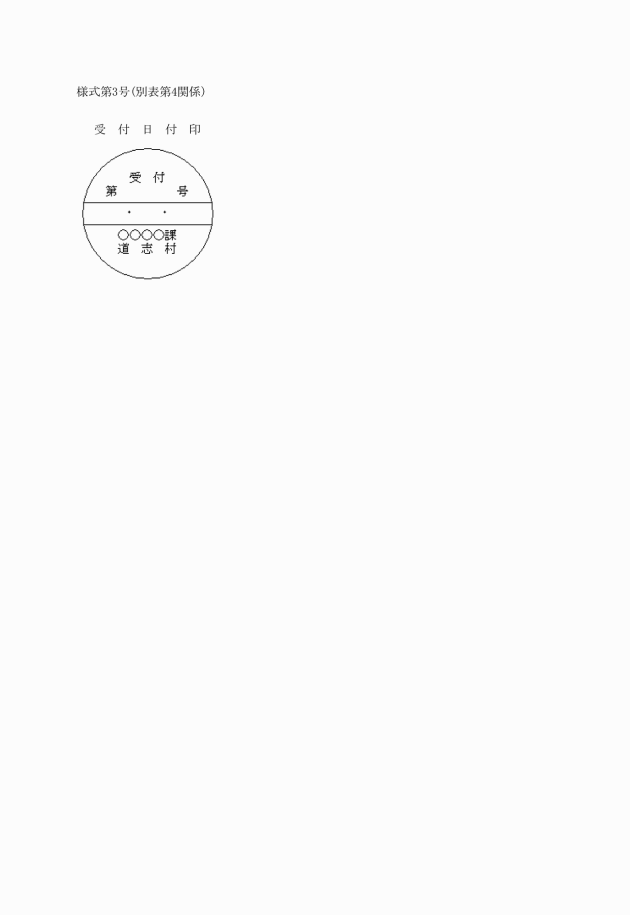

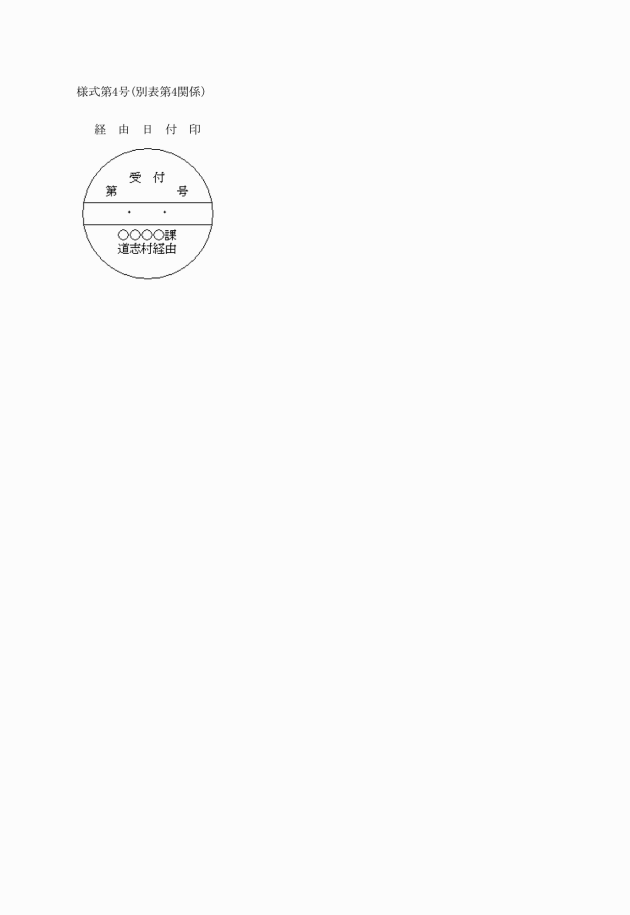

第12条 到達した文書は、所管課に直接到達した文書を除き、総務課において受領するものとする。

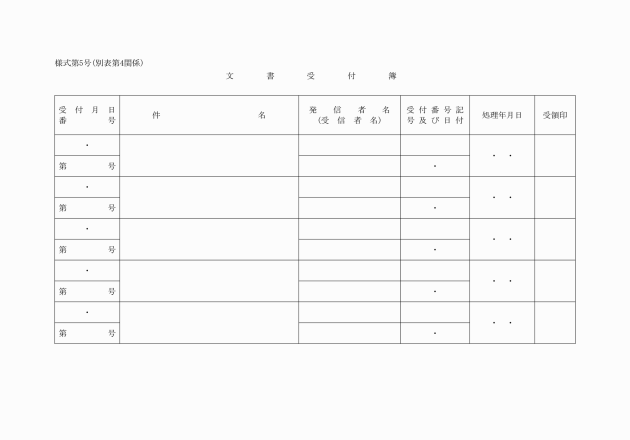

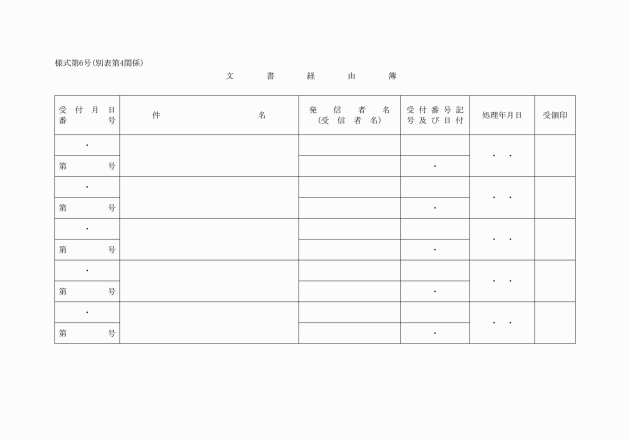

2 文書は、親展文書、個人あての文書を除き、総務課において開封し、文書の余白に受付日付印(経由文書にあっては経由日付印)を押し、文書受付簿(経由文書にあっては文書経由簿)に登載し、文書番号を記入後、所管課(2以上の所管課に関係のある文書は、その最も関係のある所管課)に配布するものとする。ただし、次に掲げるものについては、文書受付簿への登載を省略して配布することができる。

(1) 新聞、雑誌その他これに類するもの

(2) 案内状、各種の請求書、報告書、届出書その他これに類するもので軽易なもの

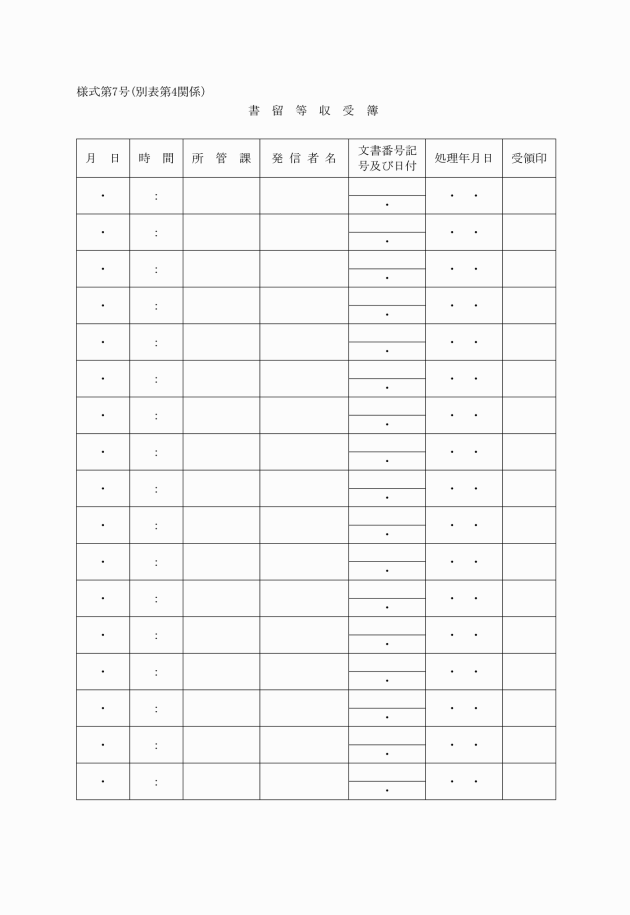

3 書留郵便、配達証明郵便、内容証明郵便及び特別送達郵便で到達した文書並びに訴訟、審査請求その他到達日時が権利の取得、変更又は喪失に関係する文書その他総務課長が重要と認める文書にあっては、前項の規定による処理を行うほか、書留等収受簿に差出人その他必要な事項を記載し、所管課に配布するものとする。この場合において、書留等収受簿に登載された文書の配布を受けようとする者は、当該書留等収受簿の所定の欄に押印又は署名をして配布を受けなければならない。

4 親展文書、個人宛の文書にあっては、直接名宛人に配布するものとする。

6 配布を受けた文書に当該所管課の所掌に属さないものがあるときは、直ちに総務課に回付しなければならない。

(執務時間以外に受領した文書等の処理)

第13条 執務時間外に到達した文書の取扱は、道志村当直規程(平成14年道志村訓令第4号)に規定する文書等の取扱により当直員が、次の各号に掲げるところにより処理しなければならない。

(1) 書留郵便物、配達証明郵便物、内容証明郵便物及び特別送達郵便物は、当直日誌に登載するものとする。

(2) 至急文書は、当直日誌に登載した後所管課長に送付するものとする。

(3) その他の文書は一括して保管し、その当直時限後直ちに総務課又は次番員に引き継ぐものとする。

第2節 起案、回議、合議及び決裁

(事務処理の原則)

第14条 課長は、文書の配布を受けたときは、自ら処理するもののほか当該事務を担当する職員に処理方針及び処理期限を示し、速やかに処理させなければならない。この場合において、特に重要な事案に係るものについては、課長においてあらかじめ上司の閲覧に供し、その指示を受けて処理をしなければならない。

2 文書の処理を命ぜられた職員は、速やかに起案、供覧その他の必要な措置をとらなければならない。

(起案)

第15条 すべて事案の処理は、文書により行うものとする。

2 特に重要な事案を処理しようとするときは、あらかじめ決裁権限を有するものの処理方針を確認の上起案するものとする。

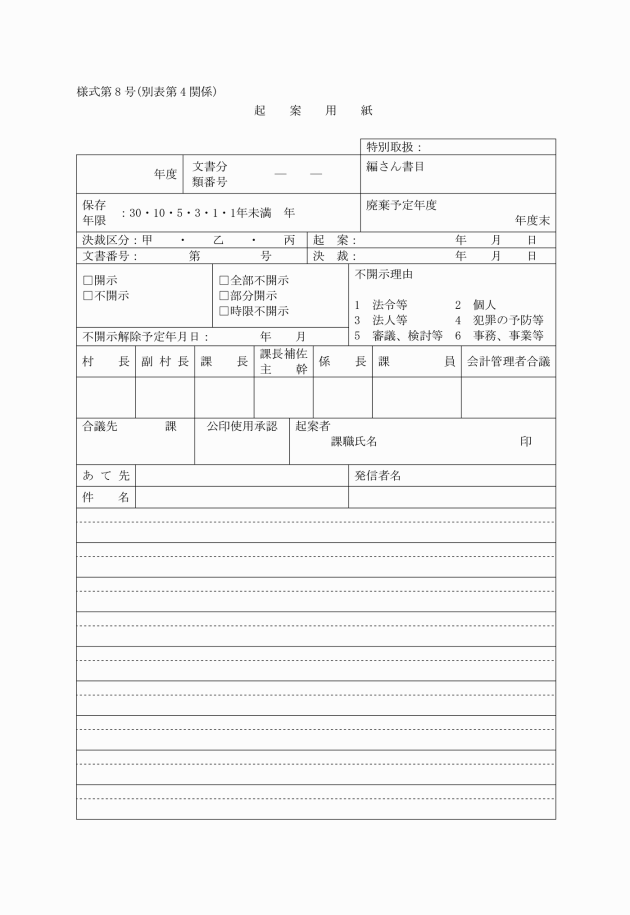

3 起案には、特別な定めがある場合を除くほか起案用紙を用いなければならない。

(1) 定例的なもので、その取扱について特別の定めのあるもの 一定の帳票(伝票、印刷済みの用紙類等)を用いること。

(2) 事案の軽易なもの 当該文書の余白に処理案を記載すること。

(3) 文書の返付又は軽易な事案について回答するもの 付せんを用いること。

(供覧等)

第16条 前条の規定にかかわらず、配布を受けた文書が供覧又は回覧することによって完結するものであるときは、当該文書の上部余白に「供覧」又は「回覧」と記載し、関係者に供覧又は回覧するものとする。

(起案に当たっての注意)

第17条 起案に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 標題を簡潔に付し、結論を先にし、箇条書にする等留意の上、文字は明瞭に書き、文書は一読して理解できるよう平易、簡明なものとすること。

(2) 関係事案は、支障のない限り一括して起案すること。

(3) 起案が文書に基づくときは、当該文書を添えること。

(4) 事案が重要又は異例なものであるときは、準拠法令、事実の調査結果、前例その他参考事項を記載し、及び関係書類を添付し、起案の根拠理由を明らかにすること。

(起案用紙)

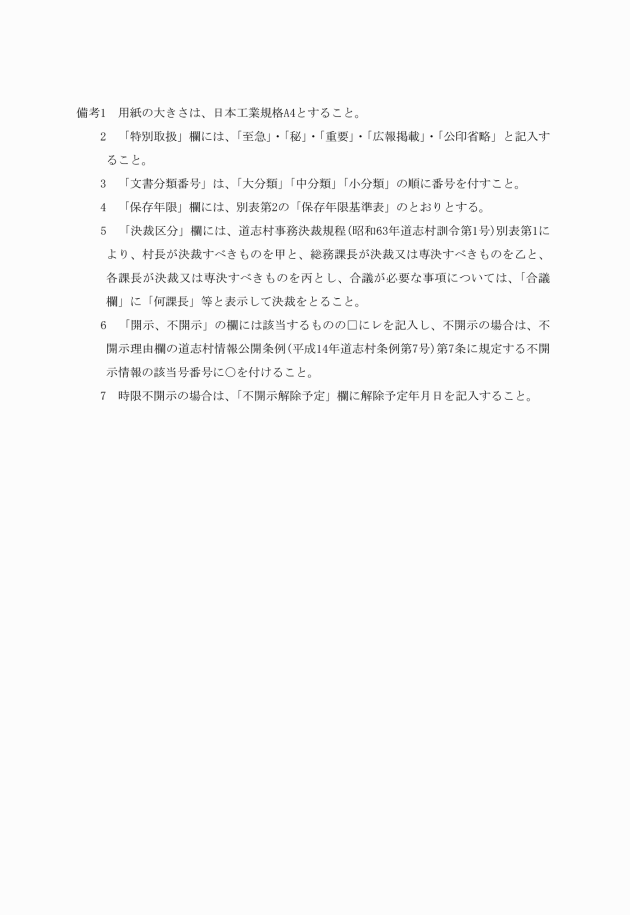

第18条 起案用紙は、次により使用しなければならない。

(1) 決裁区分欄は、次の区分により、当該部分を丸で囲むこと。

ア 村長が決裁すべきもの 甲

イ 副村長が決裁又は専決すべきもの 乙

ウ 課長が決裁又は専決すべきもの 丙

(2) 取扱上及び施行上の注意欄は、必要に応じて次の区分により表示する。

ア 急を要するもの 至急

イ 秘密の取扱いをするもの 秘

ウ 特に重要なもの 重要

エ 広報に登載する事項を内容とするもの 広報登載

オ 公印を省略するもの 公印省略

(3) 保存年限欄は、該当するものを丸で囲むものとし、法令等に特別の定めがあることにより、該当するものがないときは、その年限を記入すること。

(4) 開示、不開示欄には、開示、不開示又は一部不開示を記載し、不開示及び一部不開示にあってはその理由を記載すること。

(5) 文書発生年度、文書番号、起案年月日、起案者の所属、職名及び氏名を所定の欄に記載し、押印すること。

(6) 回議先及び合議先の表示は、所定の欄にその回議先及び合議先を記載し、不要の回議先は斜線する。

(回議)

第19条 起案書は、起案者から順次直属の上司を経て、決裁責任者の決裁を受けなければならない。

(合議)

第20条 起案の内容が他の課に関係を有するときは、当該起案書を関係を有する課に合議しなければならない。

2 合議は、必要かつ最小限の範囲に限るものとし、関係を有する課と事前に協議を行うことにより省略することができる。この場合においては、起案書にその旨を付記しなければならない。

3 合議を受けた課長は、合議事項に異議があるときは、所管課長と協議して調整するものとする。

4 合議を受けた事案について再覧を要するものは、起案書に「執行前再回」又は「執行後再回」と付し再度回付を受けることができる。

5 前項の規定により回付を受け確認を終えたときは、その箇所に認印して送付するものとする。

(総務課長への合議)

第21条 起案書のうち次に掲げるものは、総務課長に合議しなければならない。

(1) 条例、規則及び訓令の制定改廃に関するもの

(2) 告示及び公告に関するもの

(3) 審査請求に関するもの

(4) 訴訟に関するもの

(5) 疑義にわたる法規の解釈、適用等法規上問題となるもの

(6) 村議会に提出する議案、報告、資料等に関するもの

(代決)

第22条 回議又は合議において、職務権限を有するものが不在のとき又は事故のため道志村事務決裁規程(昭和63年道志村訓令第1号)に規定する当該職務権限を有するものの職務を代行できるものが代決する場合は「代」と記載して代決することができる。

(重要文書の持ち回り)

第23条 回議又は合議において、急を要する文書、秘密を要する文書、説明を要する文書又は重要異例に属する文書は、事務担当自ら持ち回りしてこれを行うことができる。

(起案内容の訂正)

第24条 起案書の記載内容のうち用字、用語、文体等の表記上の訂正を除き、起案の内容を訂正したときは、その旨を起案者に連絡又は訂正した者の氏名を当該訂正箇所に記載しなければならない。

2 起案の内容が著しく訂正されたときは、起案者において回議又は合議した関係者に当該起案書を回覧し、又はその旨を連絡しなければならない。当該起案が廃案になった場合も、同様とする。

(決裁年月日の記入)

第25条 決裁を終えた起案書(以下「原議」という。)は、決裁責任者又は起案者において、所定の欄に決裁年月日を記入しなければならない。

第3節 文書の施行

(文書の施行)

第26条 原議は、特別の理由があるときを除くほか、直ちに浄書その他の手続を経て施行しなければならない。

(浄書)

第27条 浄書を要する文書は、所管課において浄書するものとする。

2 浄書が終わった文書は、原議と照合しなければならない。

(文書の発信者名)

第28条 文書の発信者名は、権限を有するものの名を用いなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、簡易な往復文については、課長名を用いることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、証票類等については村名を、事務連絡的な軽易なものについては課名又は係名を用いることができる。

4 文書の発信者名及びあて先の記載に当たり、往復文については、その内容により職名だけを記載し、氏名の記載を省略することができる。

5 発送する文書には、照会その他の便宜に資するため、必要に応じて当該文書の末尾に事務担当者の所属、職、氏名、電話番号等を表示するものとする。

(公印及び割印)

第29条 施行する文書は、道志村公印規程(昭和38年道志村訓令第1号)に定めるところにより、公印を押印するものとする。ただし、次に掲げるものについては、公印を省略するものとする。

(1) 対外的な往復文書で、定例又は軽易なもの

(2) 本庁及び出先を往復する軽易な文書

(3) 案内状、礼状、あいさつ状等の書簡文

(4) 祝辞、弔辞その他これに類する文書

(5) ファクシミリ及び電子メールシステムの利用による文書

2 契約書その他権利義務に関する特殊な文書で、2枚以上にわたるものについては、そのつづりめに、当該文書に押印した公印を双方にかけて割印しなければならない。

(発送等の方法)

第30条 文書は、所管課で発送するものとする。

2 所管課長は、次により文書を発送しなければならない。

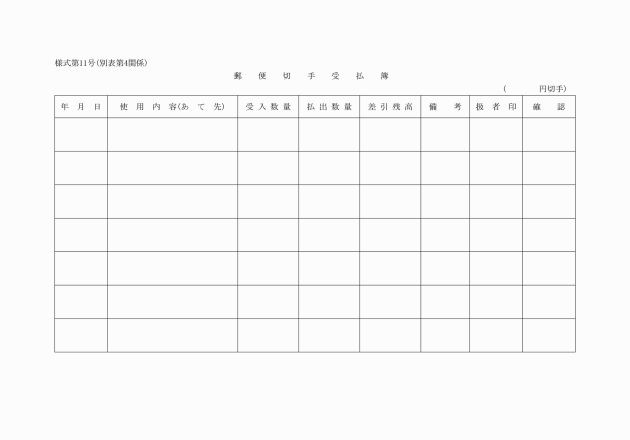

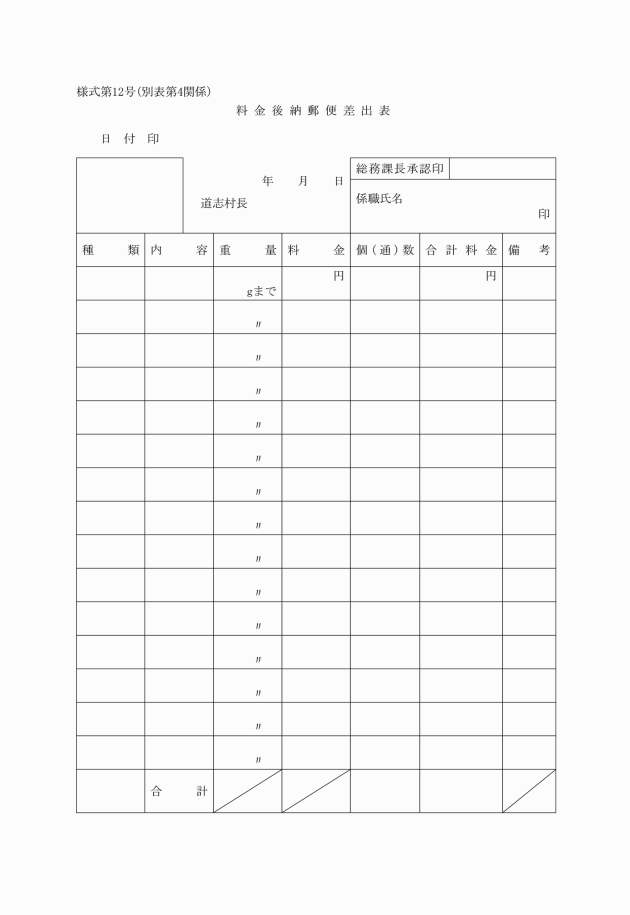

(1) 郵送は、料金後納扱いとする。ただし、これにより難いときは、郵便切手受払簿により郵便切手又は郵便はがきとする。

(2) 料金後納により郵送するものは、郵便の種別、量目別、特殊取扱い等に区分けし、料金後納郵便差出表に必要事項を記載して郵便局に送付する。

(3) ファクシミリ及び電子メールシステムの利用による文書は所管課によって発信する。

(4) 所管課長は、発信文書の内容が緊急を要するときその他必要があると認めるときは、所管課の職員に持参させることにより発送することができる。

第4節 文書の整理、保管、保存及び廃棄

(文書の整理等の原則)

第31条 文書は、文書分類表に基づき分類整理し、必要なときに直ちに取り出せるように保管しなければならない。

(文書の整理及び保管)

第32条 文書の整理及び保管は、作成年度ごと、文書分類表のファイル名ごとに文書フォルダ又はファイルボックス(以下「文書フォルダ等」という。)を使用して行うものとする。

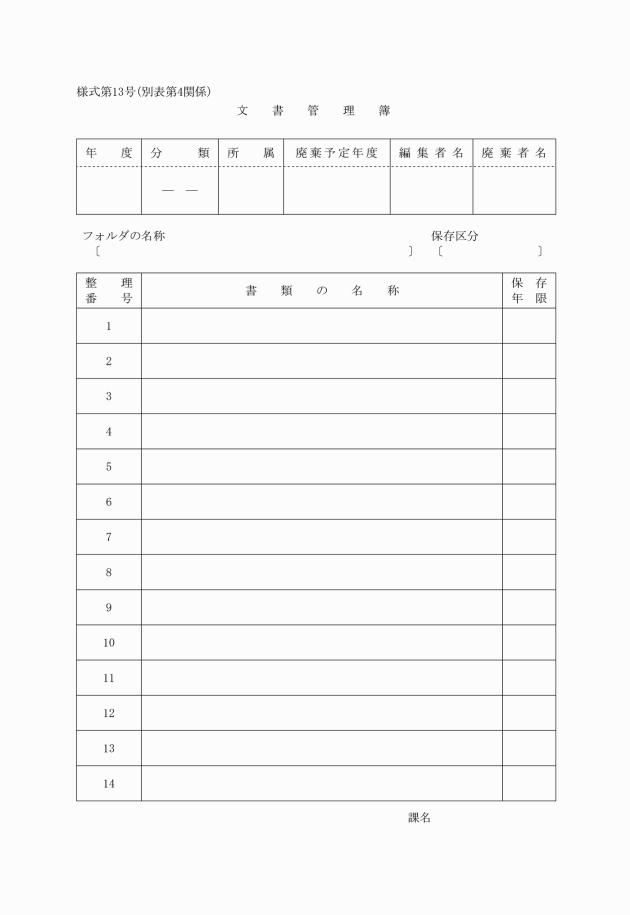

(完結文書の整理)

第33条 文書が完結したときは、文書フォルダ等ごとに文書管理簿を作成し、これを文書フォルダ等に添付するとともに、四半期ごとに総務課長にその写しを送付するものとする。

(文書分類表)

第34条 文書の分類は、別表第1文書分類表により行う。

2 文書分類表は、課ごとの大分類、係ごとの中分類及び事務事業ごとの小分類並びに文書フォルダ等のファイル名により構成し、事務事業の性質、内容等に応じた系統的な分類としなければならない。

3 課長は、毎年4月に所管する事務事業についての文書分類表を作成し、その写しを総務課に登録しなければならない。

(保存種別及び保存年限)

第35条 処理が完結した文書(以下「完結文書」という。)の保存種別及び保存年限は、次に定める区分とし、別表第2の保存年限基準表に基づき、所管課長が定めるものとする。

(1) 第1種 30年

(2) 第2種 10年

(3) 第3種 5年

(4) 第4種 3年

(5) 第5種 1年

(6) 第6種 事務処理上必要な1年未満の期間

2 前項の規定にかかわらず、法令等に保存期間の定めのある文書及び時効が完成するまでの間証拠として保存を要する文書は、それぞれ法令等に定める期間又は時効期間による。

3 課長は、保存年限を決定するに当たっては、利用度、重要性を考慮し、必要最小限の年数にするように留意しなければならない。

4 保存年限は、当該完結文書の属する会計年度の翌年度から起算する。ただし、暦年により保存する必要がある完結文書については、当該文書の完結した日の属する年の翌年から起算するものとする。

(完結文書の保管期間)

第36条 事務室内で完結文書を保管する期間は、完結した日の属する会計年度の翌年度の末日までとする。ただし、前条第4項ただし書に係る文書については、完結した日の属する年の翌年の末日までとする。

(文書の保存)

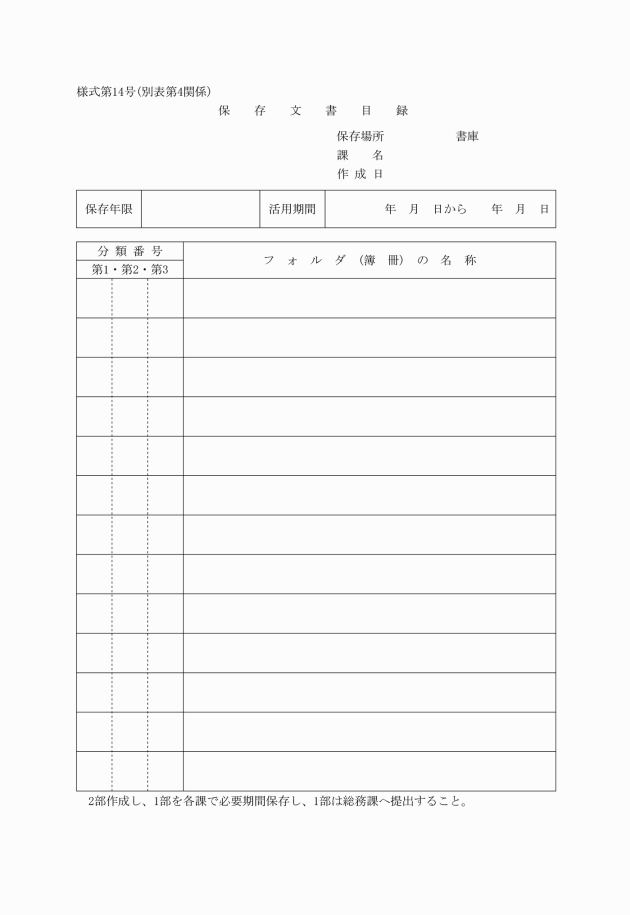

第37条 文書保管期間が経過した文書で保存年限が到来してないものは、保存文書目録を作成し、書庫に保存しなければならない。

2 前項の場合において、文書フォルダを使用して保管された文書にあっては文書フォルダごとに保存しなければならない。

3 文書フォルダを使用して保管されている文書にあっては保存年限の最も長いものを基準とするものとする。

4 保存文書目録は、第3分類ごとに作成するものとし、所管課で保存し、その写しを総務課長に提出しなければならない。

5 文書フォルダには、内容、課名、保存年限、廃棄予定年月日等を記入しなければならない。

(文書の引継ぎ)

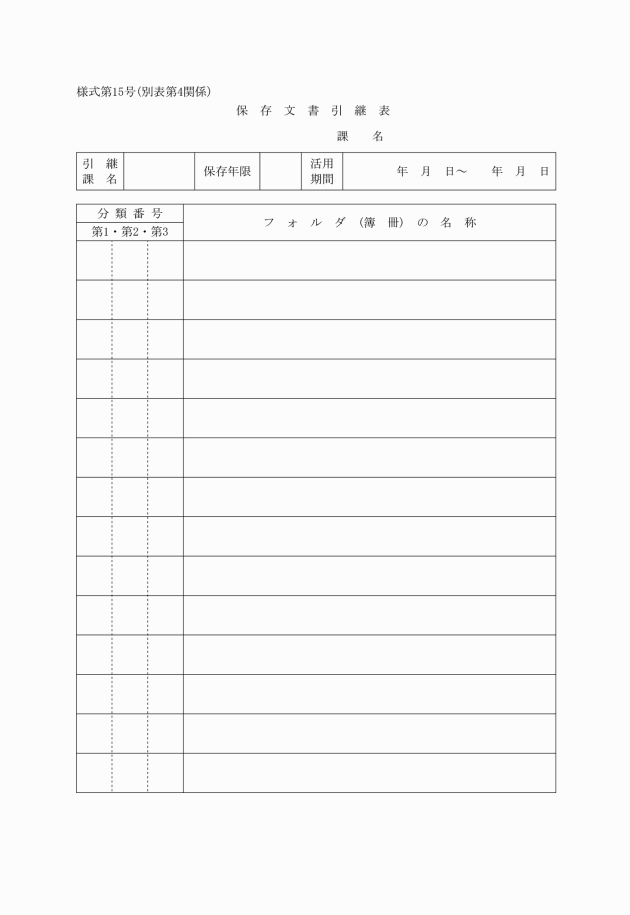

第38条 課長は、分掌事務の異動等に伴い、他の課から文書を引き継いだときは、保存文書引継表を作成し、その写しを総務課長に提出しなければならない。

(文書の閲覧等)

第39条 文書は、法令等の定める場合を除き職員以外のものに閲覧をさせ、又はその写しを与えてはならない。ただし、村長の許可を得たときは、この限りでない。

(文書の庁外持出し)

第40条 文書は、庁外に持ち出してはならない。ただし、当該文書を管理する課長の許可を得たときは、この限りでない。

(書庫の管理)

第41条 書庫は、総務課長が管理する。

2 総務課長は、虫害、湿気及び盗難の予防に努めなければならない。

3 書庫は、常に清潔を保ち、喫煙その他すべての火気を使用してはならない。ただし、総務課長が業務上必要と認めるときは、この限りでない。

(保存文書の借覧)

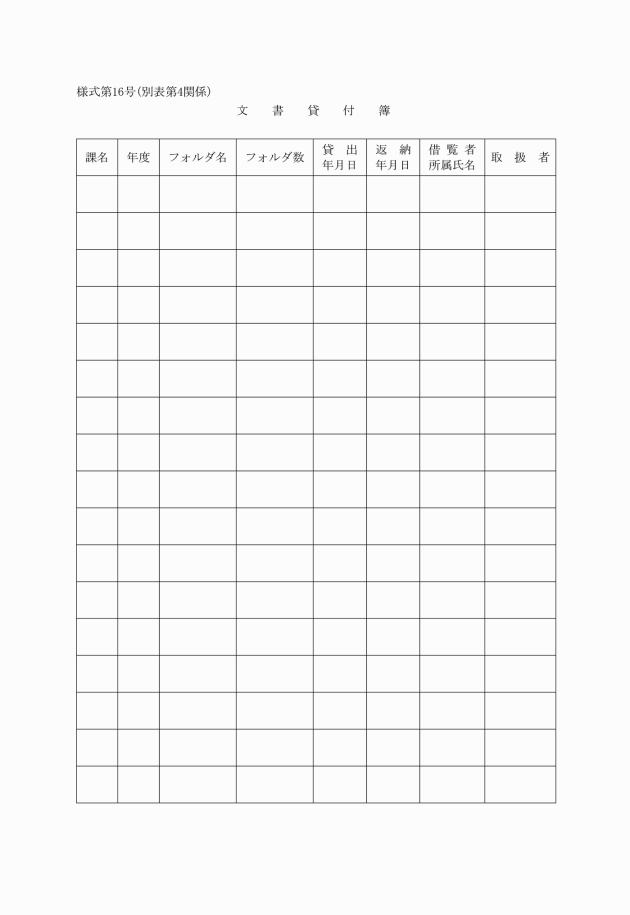

第42条 所管課以外の職員が保存文書を借用し、又は閲覧しようとするときは、文書貸付簿に所要事項を記入し、所管課長の承認を得なければならない。

(保存文書の廃棄)

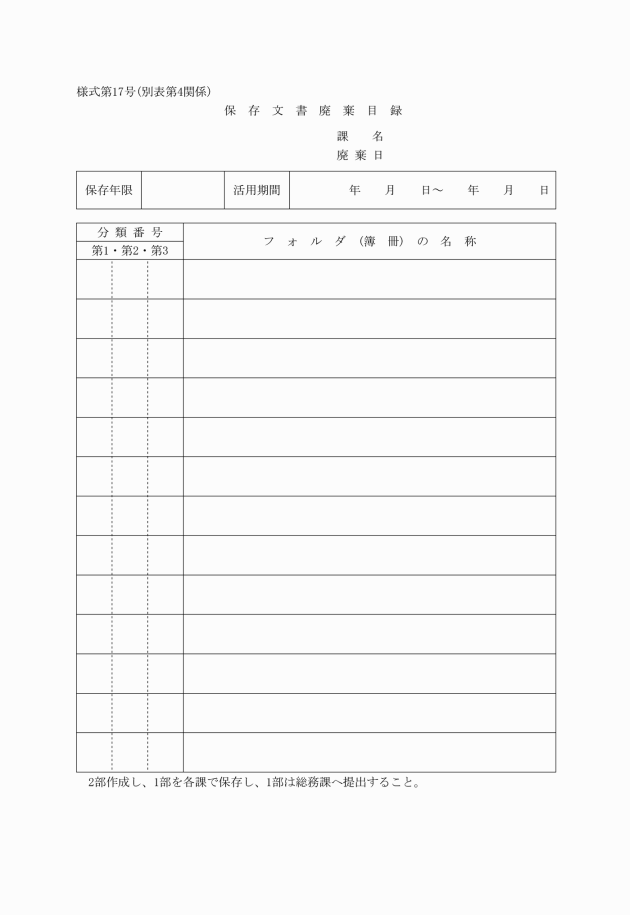

第43条 保存年限が経過した保存文書については、廃棄しなければならない。ただし、文書フォルダを使用して保管された文書にあっては文書フォルダの保存年限によるものとする。

2 文書を廃棄しようとするときは、保存文書廃棄目録を作成し、総務課長に提出しなければならない。

3 前項により提出を受けた総務課長は、所管の文書管理簿の簿冊から当該文書管理簿を削除し、これを廃棄された文書管理簿を管理する簿冊に整理し、廃棄方法を指示するとともに、保存文書廃棄目録を所管課へ返付する。

4 保存文書廃棄目録の返付を受けたときは、廃棄すべき文書を速やかに廃棄しなければならない。

5 第1項の規定にかかわらず、保存年限が経過した保存文書でなお保存の必要があるものについては、更に保存年限を定めて保存することができる。

6 文書の廃棄に当たっては、秘密に属する文書又は他に悪用されるおそれのある文書は、裁断する等の適当な方法を採らなければならない。

第3章 補則

(文書の書式及び用例)

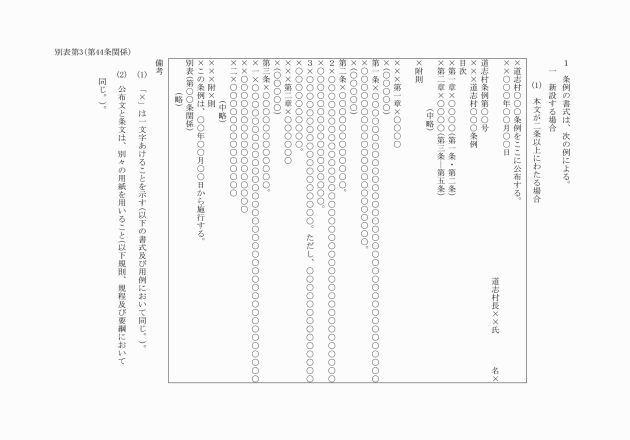

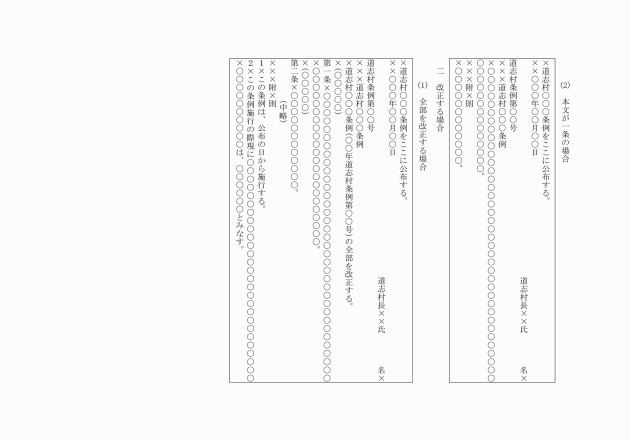

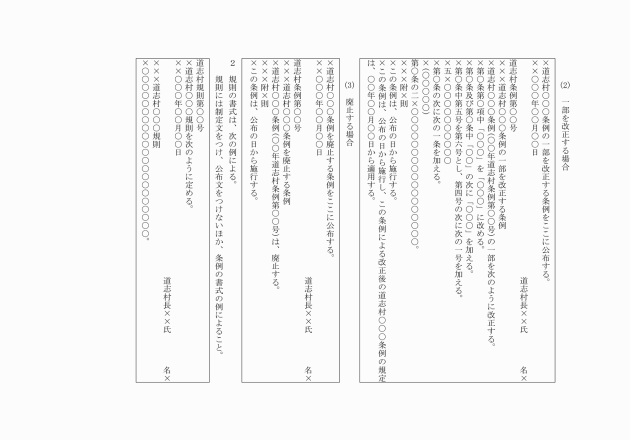

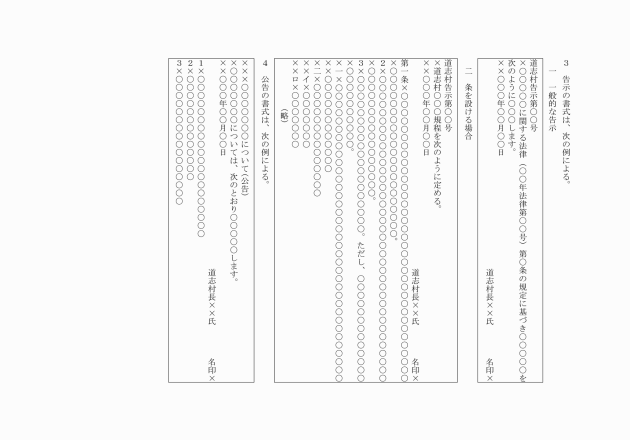

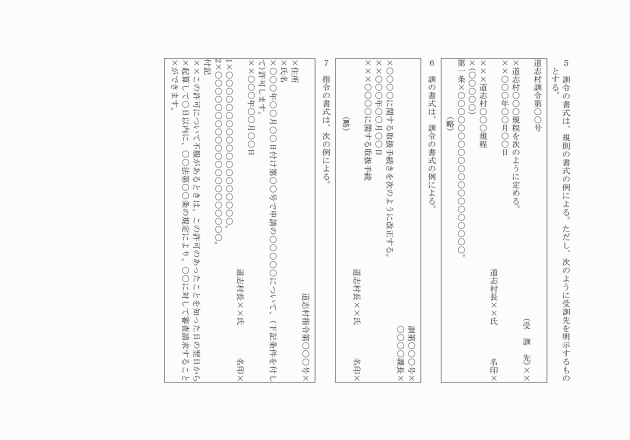

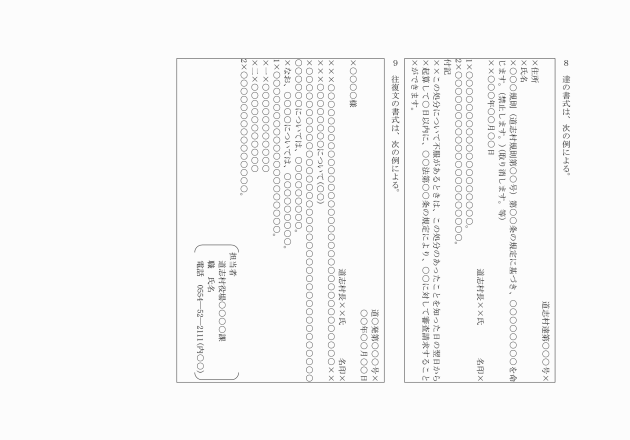

第44条 文書の書式及び用例は、別表第3のとおりとする。

(刊行物等の保管、管理等)

第45条 各課で作成した刊行物及び各種の統計、年報等は、総務課において1部を保管し、管理するものとする。

2 課長は、前項に規定する刊行物を作成したときは、速やかにこれを総務課長に1部送付しなければならない。

(帳票等の様式)

第46条 この規程に定める文書の処理等に関する帳簿等の様式は、別表第4のとおりとする。

(実施規定)

第47条 この訓令の実施に関し必要な事項は、総務課長が定める。

附則

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成15年訓令第11号)

この規程は、公布の日から施行し、平成15年6月1日から適用する。

附則(平成16年訓令第2号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成28年訓令第12号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成30年訓令第11号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和2年訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第34条関係)

文書分類表

総括表

第2分類 第1分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |

0 | 総務 | 総括 | 総務管理 | 総務行政 | 人事 | 企画・開発 | 広報・広聴 | 統計 | 電子計算機 | 諸団体 |

|

1 | 財務 | 総括 | 財政庶務 | 財産管理 | 出納 | 契約 | 税務一般 | 村民税 | 固定資産税 | 収納 |

|

2 | 住民 | 総括 | 窓口庶務 | 諸証明 | 住民登録 | 戸籍 | 外国人登録 | 福祉年金 | 諸団体 |

|

|

3 | 福祉 | 総括 | 福祉庶務 | 身体障害者福祉 | 知的障害者福祉 | 老人福祉 | 児童福祉 | 母子寡婦福祉 | 生活保護 |

|

|

4 | 保健環境 | 総括 | 保健管理 | 保健衛生 | 予防衛生 | 国民健康保険 | 老人保健 | 介護保険 | 環境清掃 |

|

|

5 | 産業観光 | 総括 | 農業振興 | 林業振興 | 商工振興 | 水産・畜産振興 | 観光振興 | 地籍調査 | 諸団体 |

|

|

6 | 建設 | 総括 | 建設庶務 | 道路橋梁 | 河川 | 建築 | 住宅 | 農業土木工事 | 森林土木工事 | 災害復旧工事 |

|

7 | 教育文化 | 総括 | 教育庶務 | 庶務行政 | 学校教育 | 社会教育 | 社会体育 | 文化行政 | 施設 |

|

|

8 | 事務局 | 総括 | 議会議員 | 議会議事 | 議会委員会 | 選挙管理委員会 | 監査委員会 | 農業委員会 |

|

|

|

9 | 企業 | 総括 | 水道業務 | 水道経理 | 上水道 | 下水道 | 診療所 | 歯科診療所 |

|

|

|

0 総務

第3分類 第2分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |

0 | 総括 | 庶務 | 経理 | 管財 | 文書 | 法規 | 議会 | 栄典 |

|

|

|

1 | 総務管理 | 庶務 | 行政一般 | 秘書 | 法規文書 | 庁中管理 | 庁内会議 | 事務改善 | 国・県他団体 |

|

|

2 | 総務行政 | 庶務 | 消防防災 | 村民憲章 | 交流 | 女性 | 情報公開 | 苦情陳情 | 儀式ほ | 交通安全 |

|

3 | 人事 | 庶務 | 人事一般 | 人事記録 | 服務賞罰 | 任免 | 給与 | 研修 | 福利厚生 | 会計年度任用職員 |

|

4 | 企画・開発 | 庶務 | 行政管理 | 総合計画 | 地域活性化対策 | 広域市町村圏 | 地域づくり | 過疎法等計画 | 土地利用計画 | 大規模開発行為 |

|

5 | 広報・広聴 | 庶務 | 広報 | 広聴 | 広報無線 | 街路灯 |

|

|

|

|

|

6 | 統計 | 庶務 | 国勢調査 | 農林関係統計 | 事業所商工統計 | 住宅就構統計 | その他の統計 |

|

|

|

|

7 | 電子計算機 | 庶務 | 計画 | 庁内 | 住民記録 | 契約 | 保守・点検 |

|

|

|

|

8 | 諸団体 | 庶務 | 町村会 | 公平委員会 | 職員組合 | 自治会長 | 年金受給者連盟 | 共済組合 | その他の団体 |

|

|

1 財務

第3分類 第2分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |

0 | 総括 | 庶務 | 経理 | 管財 | 文書 | 法規 | 議会 | 栄典 |

|

|

|

1 | 財政庶務 | 庶務 | 予算編成 | 予算執行管理 | 決算 | 地方交付税 | 村債 | 譲与税・交付金等 | 法令外負担金 |

|

|

2 | 財産管理 | 庶務 | 財産台帳 | 管理営繕 | 財産登記 | 寄附採納 | 不動産 | 積立金 | 有価証券 | 車両 | 土地開発基金 |

3 | 出納 | 庶務 | 収納・支払 | 歳計現金 | 歳計外現金 | 前渡金 | 基金 | 決算書 | 資金 | 物品管理 | 諸帳簿 |

4 | 契約 | 庶務 | 物品 | 工事等 | 施設管理 |

|

|

|

|

|

|

5 | 税務一般 | 庶務 | 減免 | 資料統計 | 税務諸証明 | 国税関係 | 県税関係 | 裁判競争 | 関係団体 |

|

|

6 | 村民税 | 庶務 | 普通徴収 | 特別徴収 | 法人税 | 軽自動車税 | 軽自動車標識 | たばこ税 | 入湯税 | その他の税 |

|

7 | 固定資産税 | 庶務 | 土地 | 家屋 | 償却資産 | 特別土地保有税 | 調査報告 | 土地異動通知 | 家屋異動通知 | 固定資産評価審査委員会 |

|

8 | 収納 | 庶務 | 収納台帳 | 口座振替 | 滞納整理 | 差押・公売 | 欠損処分 | 調停減免 |

|

|

|

2 住民

第3分類 第2分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |

0 | 総括 | 庶務 | 経理 | 管財 | 文書 | 法規 | 議会 | 栄典 |

|

|

|

1 | 窓口庶務 | 庶務 | 住民異動届 | 手数料 |

|

|

|

|

|

|

|

2 | 諸証明 | 庶務 | 印鑑登録・証明 | 身分証明 | 住民票証明 | 戸籍証明 | その他の証明 |

|

|

|

|

3 | 住民登録 | 庶務 | 住民基本台帳 | 住民票付票 | 異動 | 変更・訂正 | 職権記載・消除 | 統計 |

|

|

|

4 | 戸籍 | 庶務 | 各種届出書受付 | 戸籍簿 | 除籍簿 | 失期・訂正 | 記載・送達 | 埋火葬認可 | 統計・人口動態 |

|

|

5 | 外国人登録 | 庶務 | 登録庶務 | 変更、訂正、再交付 | 指紋登録 | 統計 | 事務費 |

|

|

|

|

6 | 福祉年金 | 庶務 | 事務費 | 資格裁定 | 訂正・その他 |

|

|

|

|

|

|

7 | 諸団体 | 庶務 | 人権擁護委員 |

|

|

|

|

|

|

|

|

3 福祉

第3分類 第2分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |

0 | 総括 | 庶務 | 経理 | 管財 | 文書 | 法規 | 議会 | 栄典 |

|

|

|

1 | 福祉庶務 | 庶務 | 民生児童委員 | 援護 | 災害救助 | 行旅病人等 | 共同募金 | 団体 |

|

|

|

2 | 身体障害者福祉 | 庶務 | 保護 | 保護費 | 在宅 | 手帳 | 手当 | 医療 | 割引料 | 団体 |

|

3 | 知的障害者福祉 | 庶務 | 保護 | 保護費 | 在宅 | 手帳 | 医療 | 団体 |

|

|

|

4 | 老人福祉 | 庶務 | 保護 | 保護費 | 在宅 | 資金 | 団体 |

|

|

|

|

5 | 児童福祉 | 庶務 | 児童措置 | 保育所 | 児童手当 | 児童扶養手当 | 児童家庭相談所 |

|

|

|

|

6 | 母子寡婦福祉 | 庶務 | 医療 | 母子福祉資金 | 母子相談員 | 団体 |

|

|

|

|

|

7 | 生活保護 | 庶務 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

4 保健環境

第3分類 第2分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |

0 | 総括 | 庶務 | 経理 | 管財 | 文書 | 法規 | 議会 | 栄典 |

|

|

|

1 | 保健管理 | 庶務 | 医療一般 | 保健指導 | 栄養指導 | 健康づくり | 国県補助 |

|

|

|

|

2 | 保健衛生 | 庶務 | 母子保健衛生 | 健康管理 | 老人保健 | 精神保健 | 保健衛生教育 | 感染症 | 難病 |

|

|

3 | 予防衛生 | 庶務 | 予防接種 | 法定伝染病 | 感染症予防 | 救急医療 | 乳幼児医療 | 結核予防 | 性病 | 狂犬病 |

|

4 | 国民健康保険 | 庶務 | 審査給付 | 被保険者 | 基金 | 県単 | 国県補助金 | 運営協議会 | 連合会 |

|

|

5 | 老人保健 | 庶務 | 給付 | 財源 | 報告 | 委託契約 | 指導監査 | 資格 | 県単 |

|

|

6 | 介護保険 | 庶務 | 事業計画 | 審査 |

|

|

|

|

|

|

|

7 | 環境清掃 | 庶務 | 環境保全 | 公害 | 動物保護駆除 | し尿清掃 | 墓地埋葬 | 一部事務組合 | 合併処理浄化槽 |

|

|

5 産業観光

第3分類 第2分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |

0 | 総括 | 庶務 | 経理 | 管財 | 文書 | 法規 | 議会 | 栄典 |

|

|

|

1 | 農業振興 | 庶務 | 施設管理 | 改良普及 | 米穀 | 転作 | 資金の融資 | 農業用施設管理 | 土地改良事業 | 各補助事業 |

|

2 | 林業振興 | 庶務 | 施設管理 | 治山 | 緑化 | 資金の融資 | 各補助事業 |

|

|

|

|

3 | 商工振興 | 庶務 | 商業 | 工業 | 金融 | 商工会 | 計量器 | 雇用 | 各補助事業 | 消費者行政 | 資金の融資 |

4 | 水産・畜産振興 | 庶務 | 内水面 | 畜産業 | 各補助事業 |

|

|

|

|

|

|

5 | 観光振興 | 庶務 | イベント | 広告宣伝 | 水源の森 | 道志の湯 | 道の駅 | ギャラリー水源 | 観光統計 | 開発 |

|

6 | 地籍調査 | 庶務 | 契約 | 調査・会議 |

|

|

|

|

|

|

|

7 | 諸団体 | 庶務 | 観光施設等運営委員 | 農業協同組合 | 森林組合 | 観光組合 | 民宿組合 | 漁業協同組合 | 花卉出荷組合 | 野菜出荷組合 | クレソン組合 |

6 建設

第3分類 第2分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |

0 | 総括 | 庶務 | 経理 | 管財 | 文書 | 法規 | 議会 | 栄典 |

|

|

|

1 | 建設庶務 | 道路等建設計画 | 指名参加願い | 契約 | 検査 | 監査 |

|

|

|

|

|

2 | 道路橋梁 | 庶務 | 計画調査 | 管理・占用 | 道路台帳 | 橋梁台帳 | 道路認定 | 工事 |

|

|

|

3 | 河川 | 庶務 | 計画調査 | 管理・占用 | 河川台帳 | 工事 |

|

|

|

|

|

4 | 建築 | 庶務 | 建築行政 | 建築確認 | 開発指導 | 工事 |

|

|

|

|

|

5 | 住宅 | 庶務 | 計画調査 | 建設 | 施設管理 | 入居者管理・家賃 | 住宅供給 |

|

|

|

|

6 | 農業土木工事 | 庶務 | 工事 |

|

|

|

|

|

|

|

|

7 | 森林土木工事 | 庶務 | 工事 |

|

|

|

|

|

|

|

|

8 | 災害復旧工事 | 庶務 | 公共土木災害 | 林業施設災害 | 農地等災害 | 住宅災害 |

|

|

|

|

|

7 教育文化

第3分類 第2分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |

0 | 総括 | 庶務 | 経理 | 管財 | 文書 | 法規 | 議会 | 栄典 | 教育委員会 |

|

|

1 | 教育庶務 | 庶務 | 儀式 | 負担金及び補助金 | 就学 | 教員人事 | 統計・調査 |

|

|

|

|

2 | 庶務行政 | 庶務 | 小中体連 | 教員住宅 | 学校保健 | 給食 | 施設設備 |

|

|

|

|

3 | 学校教育 | 庶務 | 学事 | 教職員人事・厚生 | 教科書 | 指導・諸届 | 学校保健 | 統計・調査 | 校外指導 |

|

|

4 | 社会教育 | 庶務 | 施設管理 | 青少年教育 | 成人教育 | 婦人教育 | 視聴覚教育 | 生涯学習 | 公民館 | 団体 |

|

5 | 社会体育 | 庶務 | 体育指導員 | 施設開放 | 研修・講習 | スポーツ教室 | 団体 |

|

|

|

|

6 | 文化行政 | 庶務 | 国県指定文化財 | 村指定文化財 | 史蹟名勝 | 民俗資料 | 芸術 | 各種調査 | 文化財審議会 | 団体 |

|

7 | 施設 | 庶務 | 施設管理・営繕 | 給食センター | スポーツプラザ屋内プール | 村民スポーツ広場 | 公民館 | 旧善之木小体育館 | 旧唐沢小体育館 | 諸台帳 |

|

8 事務局

第3分類 第2分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |

0 | 総括 | 庶務 | 経理 | 管財 | 文書 | 法規 | 議会 | 栄典 |

|

|

|

1 | 議会議員 | 庶務 | 経歴身分 | 共済 | 保険 | 団体 |

|

|

|

|

|

2 | 議会議事 | 庶務 | 本会議 | 全員協議会 | 会議録 | 質問 | 発議 | 請願 | 陳情 |

|

|

3 | 議会委員会 | 庶務 | 召集 | 総務 | 経済建設 | 文教厚生 | 議会運営 | 特別 |

|

|

|

4 | 選挙管理委員会 | 庶務 | 村長選挙 | 村議会議員選挙 | 県知事選挙 | 県議会議員選挙 | 国民審査・衆議院議員選挙 | 参議院議員選挙 | 農業委員選挙 | 明るい選挙啓発 | 検察審査会 |

5 | 監査委員 | 庶務 | 例月監査 | 決算監査 | 検査・調査 |

|

|

|

|

|

|

6 | 農業委員会 | 庶務 | 本会議 | 調査報告統計 | 台帳 | 届出・許可・証明 | 土地利用 | 自作農 | 農業者年金 |

|

|

9 企業

第3分類 第2分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |

0 | 総括 | 庶務 | 経理 | 管財 | 文書 | 法規 | 議会 | 栄典 |

|

|

|

1 | 水道業務 | 庶務 | 料金 | 許・認可届出 | 契約 | 工事 | 資材管理 | 計画調査 |

|

|

|

2 | 水道経理 | 庶務 | 会計 | 資産管理 | 資金計画 |

|

|

|

|

|

|

3 | 上水道 | 庶務 | 計画調査 | 施設管理 | 使用料 | 工事 | 国県補助 | 村債 | 受益者負担 |

|

|

4 | 下水道 | 庶務 | 計画調査 | 施設管理 | 使用料 | 工事 | 国県補助 | 村債 | 受益者負担 |

|

|

5 | 診療所 | 庶務 | 会計 | 資産管理 | 資金計画 | 施設管理 | 村債 |

|

|

|

|

6 | 歯科診療所 | 庶務 | 会計 | 資産管理 | 資金計画 | 施設管理 | 村債 |

|

|

|

|

別表第2(第35条関係)

保存年限基準表

保存年限 | 文書の種類 | 例示 |

30年 | 1 行政区域に関する文書 | 道志村の区域、合併、分離、統合その他村の存立の基本に関する文書 |

2 行政事務の重要施策に関する文書 | 主要な施策の設置、路線の認定その他制度的変更を伴う重要施策に関する文書 | |

事務事業の指針又は将来の例証となる文書 | ||

新たに起こった主要な事務事業に関する文書 | ||

当年度の事務の概要に関する文書 | ||

3 例規、令達等に関する文書 | 条例、規則等の制定・改廃原議書 | |

告示原本 | ||

訓令 | ||

4 道志村議会の議案及び議事に関する文書 | 会議録、会議結果報告書 | |

5 採用、退職、分限処分、懲戒処分、年金等の裁定、職員団体との交渉等人事管理の基本に関する文書 | 職員名簿、採用試験に関する文書、任用履歴書、昇任及び昇格に関する文書、配置換えに関する文書 | |

分限懲戒に関する文書 | ||

職員団体との交渉に関する文書 | ||

6 行政事務執行上必要な統計資料に関する文書 | 道志村勢要覧、各種統計書、人口動態調査結果書、国勢調査結果書 | |

7 三役の事務引継に関する文書 | 法令に基づく事務引継書 | |

8 叙位、叙勲、表彰、褒賞等の事案に係る文書で、将来の例証となるもの |

| |

9 審査請求、訴訟等に関する事案に係る文書で、将来の例証となるもの | 審査請求、訴訟等に関する文書 | |

賠償に関する文書 | ||

10 道志村及び関係法人又は私人の権利義務に直接関係する文書 | 財産に関する権利の得失及び貸借に関する文書 | |

土地、建物等の取得、処分、交換、貸借等に関する文書で、権利義務に直接関係するもの | ||

11 予算、決算等の財務に関する重要文書 | 予算書及び予算説明書の原本、決算書及び決算説明書の原本 | |

起債償還台帳、長期債の借入償還に関する文書 | ||

12 その他長期の保存を必要とする文書 | 法令等の規定により11年以上保存を要するものは、その期限まで | |

10年 | 1 行政事務の施策に関する文書 | 内容の効力(任期、適用期間等)上、10年保存の必要なもの及び所管課で主要な業績と判断するもの |

附属機関委員の任免に関する文書 | ||

国又は県に対する陳情又は請願に関する文書で重要なもの | ||

補助金・負担金に関する文書で重要なもの | ||

施設の管理運営の基本となる文書 | ||

2 人事、給与等に関する文書 | 非常勤職員・嘱託員の採用その他の人事に関する文書 | |

3 行政執行上参考となる統計資料に関する文書 | 行政執行上集計した統計類又は実績を評価した報告書等 | |

4 その他10年保存を必要とする文書 | 道志村に対する陳情及び請願に関する文書で重要なもの | |

5年 | 1 一般行政事務の施策に関する文書 | 内容の効力(任期、適用期間等)上、5年保存の必要なもの |

国又は県に対する陳情又は請願に関する文書 | ||

補助金・負担金に関する文書 | ||

委託契約・工事請負契約書 | ||

2 予算、決算等の財務に関する基本となる文書 | 収入執行伺、経費執行伺の原本 | |

3 金銭の出納に関する証拠書類 | 調定兼収入通知表、領収済通知書、領収書原符、領収証書、支出命令書 | |

4 道志村税等各種公課に関する文書 |

| |

5 道志村議会の議案及び議事に関する文書 | 議案原義、議決送付書、道志村議会提出資料 | |

6 その他5年保存を必要とする文書 | 道志村に対する陳情、請願及び要望に関する文書 | |

3年 | 1 予算、決算等の財務に関する一般文書 | 予算差引票、予算流用・予備費充用兼予算配当票、予算配当書 |

2 会計経理に関する一般文書 | 領収書綴受払簿、歳入歳出外現金整理簿、資金前渡整理簿、歳入簿、歳出簿 | |

3 人事及び給与に関する文書 | 時間外勤務命令簿 | |

4 一般往復文書で将来の例証となるもの |

| |

1年 | 1 軽易な一般往復文書 | 共通的又は一時的な事務事業に係るもので各課に通知され、又は送付された一般往復文書 |

所管課から送付された本書の控え、写し等 | ||

照会に対する回答、内申等の補助的文書、供覧文書 | ||

2 文書の受付及び発送に関する文書 | 文書発送簿、文書受付簿、郵便切手受払簿 | |

3 その他1年保存を必要とする文書 | 予算見積書等編成資料 | |

事務処理上必要な1年未満の期間 | 供覧等の事務処理後目的を達成したときは、直ちに廃棄する文書 | 図書、物品等のあっせんに係る文書 |

催物、行事、会議等を不特定多数に周知させるものに係る文書 | ||

あいさつ状、案内状等供覧することにより、目的が達成される文書 | ||

その他軽易な文書で上記に準ずるもの |

注 この基準の対象となる文書は、原本・原議であり、コピーその他の複製文書は、原則として含まない。

別表第4(第46条関係)